相続放棄の判例(再転相続)

令和1年8月9日最高裁第二小法廷判決。

最近、ある相続放棄の事案で、参考にした有名な判例です。2年前の判例ですので、既にご存じの方も多いと思われます。いわゆる再転相続が発生している場合の判例として、これまで曖昧だった論点つき、明確に判示されたことにより、実務にも大きく影響を与えています。

再転相続とは

再転相続とは、Aが死亡し、Bが相続人となった場合に、BがAの相続について承認又は放棄をすることなく死亡し、Bの相続人Cが、Aを被相続人とする相続(第1の相続)とBを被相続人とする相続(第2の相続)の双方の相続をすることをいいます。この場合において、Cを再転相続人といいます。

再転相続の例

祖父A(平成31年4月1日死亡)※第1の相続

父B(令和1年6月1日死亡) ※第2の相続

子C

上記のような事例で、父Bが祖父Aの相続を承認又は放棄することなく死亡した場合に、子Cは、祖父Aの相続(第1の相続)と父B(第2の相続)の双方の承認又は放棄をすることができます。

上記の場合に、子Cの取ることができる行動の概略は以下のとおりとなります。実際には、どちらの相続につき先に承認又は放棄するか等により選択肢は増加しますが、基本は、以下のとおりです。

| 子Cの選択 | 祖父Aの相続(第1の相続) | 父Bの相続(第2の相続) |

|

①父Bの相続を承認 ②祖父Aの相続を放棄 どちらの手続を先に行っても可 |

放棄 | 承認 |

|

①父Bの相続を放棄 (祖父Aの相続人ではなくなる)※1 |

承認・放棄できない | 放棄 |

|

①父Bの相続を承認 ②祖父Aの相続を承認 どちらの手続を先に行っても可 |

承認 | 承認 |

※1の事例

子Cが、先に父Bの相続につき、放棄すると、子は祖父Aの相続につき、承認又は放棄をすることはできません。これは、子Cが父Bの相続放棄をしたことにより、子Cは父Bの相続人ではなかったこととなり、祖父Aを相続する前提としての父Bとの関係性を失うからです(仮に、先に祖父Aの相続を承認していても、後日父Bの相続につき放棄をすると、子CはAの相続ができなくなります。)

再転相続人の熟慮期間起算日

相続においては、熟慮期間が定められています。熟慮期間とは、相続の承認をするか、又は放棄するかを検討する期間のことです。一般の方でもご存じの3か月間が熟慮期間となります。

民法915条

民法915条第1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法

自己のために相続の開始があったこと知った時とは

相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時

(最判昭和57年(オ)第82号同59年4月27年判決)

再転相続人については、民法916条において、さらに次のように定められています。

民法916条

民法916条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

民法

令和1年8月9日最高裁第二小法廷判決

今回の事案は、この民法916条の再転相続人の熟慮期間がいつから起算されるかについて争われた事案です。事案の概要は以下のとおりとなります。なお、事案は簡略化して記載してあります。

本事案は、執行文付与に対する異議の訴えですが、最高裁が再転相続人の熟慮期間の起算日について具体的に判示した初の判例となりました。

これまで、再転相続人の熟慮期間開始日は、上記事案でいうと、③のH24年10月から3か月間とする考え方もありましたが、以下のような判旨により、本事案のような場合には、最高裁はその考え方を採用しないことが明確となりました。

本判決における民法916条の趣旨説明

甲(被相続人)乙(相続人)丙(再転相続人)

丙は、自己のために乙の相続が開始したからといって、当然に乙が甲の相続人であると知り得るわけではない。

また、丙は、乙からの相続により、甲からの相続について承認又は放棄を選択し得る乙の地位を承継しているものの、丙において、乙が甲の相続人であったことを知らなければ、甲からの相続について承認又は放棄のいずれかを選択することができない。

したがって、丙が乙から甲の相続人としての地位を承継したことを知らないにもかかわらず、丙のために乙からの相続が開始したことをもって、甲からの相続について熟慮期間が起算されることは、丙に対し、相続の承認又は放棄の機会を保障する民法916条の趣旨に反する。

上記事案でいうと、C(丙)のB(乙)に対する熟慮期間は、H24年10月からの3か月間となり、既に熟慮期間は過ぎていますが、C(丙)のA(甲)に対する熟慮期間は、CがAの再転相続人であることを知った時点(Cが、死亡したBがAの相続人であることを知った時点)、つまり、⑦のH27年11月から進行することとなります。

したがって、上記事案のCの相続放棄はH28年2月になされており、これは➆から3か月以内に申述されているため、熟慮期間内にされたものとして有効とされました。

上記の事案においては、当初のAの妻子が相続放棄をした時点で、Bに対してもAの妻子の相続放棄により、BがAの相続人になった旨を伝えるべきでした。しかし、B以外にはその旨が伝わっていることから、何か事情があったのかもしれません。いずれにしても、家族間のつながりが希薄となっている昨今、このような事例は珍しくないことかもしれません。

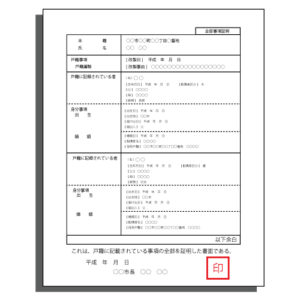

従来、再転相続の場合においては、第1の相続と第2の相続の熟慮期間は同時に進行すると解されていましたが、上記のような事案においては、再転相続人としての熟慮期間起算日は、個別に進行する場合もあることを確認できたため、私の事案とは若干異なる部分もありましたが、書類を作成するうえで、大変参考になった判例です。